突然だが、僕は物心ついた頃から、あの『かくれんぼ』や『缶蹴り』『ポコペン』などという遊びがどうしても好きになれなかった。

突然だが、僕は物心ついた頃から、あの『かくれんぼ』や『缶蹴り』『ポコペン』などという遊びがどうしても好きになれなかった。

そんな戯れに加わるくらいなら、一人神社におもむき、アリジゴクの砂の渦をながめているほうが、まだましという少年であった。

これは、どういうわけだろう。

ダンスや歌など、みんなして、一緒に共同制作する類の遊びであれば、それはそれは楽しいものなのである。

けれども、『鬼役がひとり決まってしまう』というルールの設定された遊びは、逃げたくて仕方がなかった。

おそらく原因は、一人ポツンと鬼になってしまった時の、孤独感かもしれない。

自分以外はもはや、かつての良き友ではなく、できるだけ僕から見つからないよう、目配せをしながら、徒党を組んでいる。

あれは遊びにあらず!うっすらとしたイジメである!

極端に言えば、そんな風にさえ、我が妄想の色メガネは、『単なるあの遊び』を映し出していたのかもしれない。

伝説の試合

さて。話はその後、高校生となった頃のことである。

友人数人とサッカーをしていた時のこと、どういう話の流れか、カン蹴りを久しぶりにやってみよう、ということになった。

気が進まなかったが、もはや自分も、分別ある高校生である。その遊びに加わることになった。

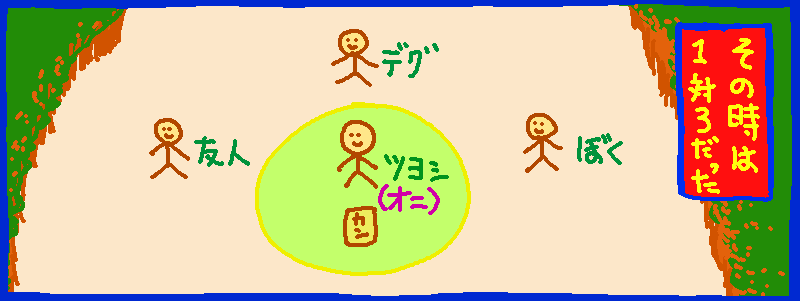

オニ役はツヨシ君に決まった。

さっそく僕と友人2人は、あたりに散った。

ところで、カン蹴りというものは、カンの配置位置により、ゲームバランスを変更することが可能である。

周辺にどれ程、身を潜められるものを設定するかで、その難易度を調節することができる。

例えばオニ1人に対し、カンを蹴る役が3人ぐらいだと、カンの周りは、なにも隠れるところのないスペースを、かなりとったほうが良い。

そうしないとすぐにカンが蹴られてしまって、あまり面白くないのである。

今回もずいぶん人数にアドバンテージがあったので、ほんとうに何もないコンクリート一面のスペース中央部にカンが配置された。

唯一見出せる周辺の特徴と言えば、ちょうどサッカーボールを転がせるほどの溝が一本、スペースのド真ん中を走っているのみである。

オニ役ツヨシ君のカウントが始まった。

…やれやれ。

はなからやる気のなかった僕は、特に考えもせず、反射的にその溝に身体をすべりこませた。

息を殺し、うつぶせになってその時を待った。

細長い魚になった心地がした。

…まあ、3秒で見つかるか、最初にカンを蹴れるかやな。

なにせ、オニとカンの足元にいるのである。

よもやツヨシ君も、敵がこんな捨て身の弾丸作戦でくるとは想像だにしていなかったであろう。

オニのカウントが終わった。

辺りが静かになり、はりつめた空気になった。

普段から存在感の薄かった僕は息を潜め、身を硬くし、その存在感をさらに薄くした。

アスファルトの振動をつたってオニが辺りをうろうろしているのがわかる。

…いけるか?アウトか?

しかし、オニは、依然として、静かに周辺をうろうろし続けるのみである。

…勝利!!ヤツは気づいていない!!

間違いなく敵の視界は、溝に寝そべる一人の人間をとらえたであろう。

にもかかわらず、その存在に気がついていないのである。

と、突然、地面に衝撃が走った。

ツヨシ君が走ったのだ。

「ああっ!!もう!!」

その声は、我が同胞、カン蹴り役の友人デグだった。

さっそく捕まってしまったのだ。

溝でただ寝ているだけの僕よりも先に捕まってしまうなんて、デグは一体どんな隠れ方をしていたのだろうか。

二人がもどってくると、ツヨシ君は再び遠征に出ようと足音を小さくしていった。

しかし、あとちょっとで僕が出られるというところで、ツヨシ君はカンの方へもどってくる。

…ツヨシ君、あんまり遠くへ行かへんなあ。

というのも、カンの元にもどってきたデグは、溝の中で寝そべっている僕の存在に気がついて、クスクスと笑い始めたからである。

近くにもう一人、仲間がいる!

そんな警戒意識を植え付けられたツヨシ君は、ますます遠くの方へ、目を凝らしているに違いなかった。

ここまでくると僕も、果たしてこのままの危険な状態で、どこまで生存できるものか、次第に興味が芽生え始めてきた。

よし。こうなったらこのまま、見つかるまで寝そべっといたろ。

やがて、仲間がもう一人捕まった。

笑い声がふたつになった。

「おい、なんで笑ってんねん。」

なんで笑っているのか。どこにターゲットが潜んでいるのか。

ますますツヨシ君はワケがわからなくなっていたであろう。

もはや、最後の生存者となってしまった僕はそれでも頭をもたげなかった。

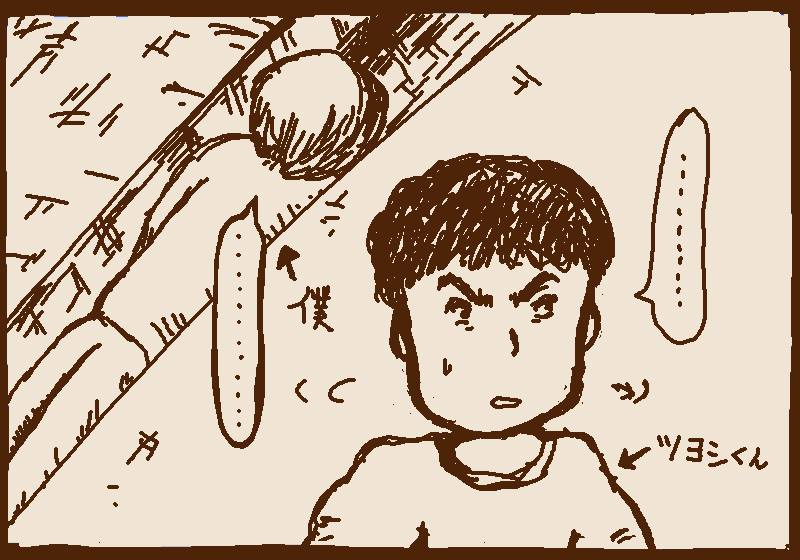

ひとしきり二人に笑ってもらってから、僕はおもむろに身を起こして、ツヨシ君と目を合わせた。

「あ。」

かくれんぼ王、誕生の瞬間であった。

帰宅する時間がせまっていたので、その回で遊びは終了ということになった。

僕が見つけられなかった理由について、後でツヨシ君に聞いてみると、ツヨシ君はこうこたえたのだった。

「あれ、ゴミやと思ってた」

あれから大人になった今もなお、僕は「そういう遊び」が好きになれないでいる。